2024⻄岸艺术与设计博览会

关于展厅

展位A108

2024年11月8日至10日

中国上海市徐汇区⻰腾⼤道2555号

上海——藝術門画廊很高兴宣布参展第十一届西岸艺术与设计博览会,展览将呈现来自不同世代和文化背景的十三位艺术家的多样作品。参展艺术家包括:阿丽米·阿德瓦勒(生于1974年,尼日利亚)、涂鸦先生(生于1994年,英国)、达米安·埃尔维斯(生于1960年,英国)、贝拉·福斯特(生于1975年,美国)、摩⻄·汉博格(生于1995年,美国)、米高·科尔曼(生于1987年,斯洛伐克)、斯泰尼瓦·卢图利(生于1991年,南非)、倪志琪(生于1957年,中国)、塞尔日·阿兰·尼特格卡(生于1983年,卢旺达)、奇丁玛·诺利(生于1998年,尼日利亚)、巴巴吉德·奧拉通吉(生于1989年,尼日利亚)、朱金石(生于1954年,中国)和朱佩鸿(生于1987年,中国)。其中,非洲艺术家斯泰尼瓦·卢图利、塞尔日·阿兰·尼特格卡和奇丁玛·诺利的作品是首次在中国展出。同时,参展上届艺博会的尼日利亚艺术家阿丽米·阿德瓦勒和巴巴吉德·奧拉通吉亦将在此届艺博会上再度呈献他们的重要作品。此外,位于圣莫尼卡的达米安·埃尔维斯重新诠释了艺术大师在他们工作室中的历史背景,而位于巴黎的艺术家米高·科尔曼则通过他的作品捕捉到与自然相伴的日常生活的本质。此外,两位美国艺术家贝拉·福斯特和摩⻄·汉博格的作品将在博览会上亮相,在当代背景下重新审视、改写艺术的经典和历史。

阿丽米·阿德瓦勒居住在拉各斯,他的创作旅程围绕着发掘定义了非洲经验的深刻之美和文化挂毯展开,揭示了非洲大陆丰富的遗产、充满活力的传统以及多样化的叙事。通过画作,他努力唤起情感,挑战先入为主的观念,并邀请观众深入理解非洲复杂而多面的身份。他最新的双联画《地球姐妹:文化的挂毯》展示了一种超越地界和语言的象征性联系。这些姐妹团结一致,展现出她们相遇、相敬的光辉。每个人物都代表着不同的传统,穿着不同的服饰,并饰有通用的符号和图案。然而,尽管存在明显的差异,但画布上却弥漫着和谐与统一感。艺术家鼓励观众思考多样性的伟大之处,以及文化交流对建设一个更加富有同情心和理解力的世界的重要性。这件作品提醒我们,我们有共同的责任去培育和保护我们的地球,承认我们都是同一个全球大家庭中相互联系的成员。

涂鸦先生1994年出生于英国肯特郡,隨后便开始了他在地球上的涂鸦之旅。他最初是在父母的家具上涂鸦,后来逐渐扩展到他的整个卧室,直至他发现家已不足以作为画布。他说:“我希望我的作品能尽可能地占据这个星球。”涂鸦先生于2015年开始在艺术界声名大噪,大众对他作品的热情有增无减。他是不折不扣的千禧世代艺术家,作品引发人们对当代纯艺术的思考。此次艺博会将展出他的新作,这些作品早前在香港藝術門画廊举办的风格奇异的《太空中的涂鸦先生》个展和英国巴斯霍尔本博物馆举办的《涂鸦先生! 博物馆狂欢》个展中亮相。他以极大的热情将充满爱、喜悦和幸福的创作,从「涂鸦乐园」传递到我们的世界。他的创作过程流畅、疗愈、无拘无束且毫不犹豫。他最终寻求传播一种惊奇、混乱和希望的感觉,同时寻求对自己在宇宙中的位置有更深刻的理解。

英国/美国艺术家达米安·埃尔维斯1960年出生于英国,现在美国圣莫尼卡生活和工作。他曾举办过二十多次个展,其作品受到世界各地收藏家和基金会的高度认可。他的《参观工作室》系列穿梭于众多不同艺术家的空间,包括巴勃罗·毕加索、亨利·马蒂斯、达米恩·赫斯特、弗里达·卡洛等。基于大量的细致研究和丰富的想象力,埃尔维斯的画作描绘了在世、已故艺术家的工作室,带我们进入艺术天才的世界,捕捉创作体验的崇高。他选择艺术家最具创造力的时刻,然后研究他们工作室里发生的事情。广泛的研究,如拼凑过去的图像、聆听故事、参观空间,使得这些画面既迷人又令人振奋。埃尔维斯将在展会上以不同的视角展示马蒂斯的工作室和罗斯·怀利的工作室。在这些作品中,被描绘艺术家的重要作品通常是构图的中心,其色彩会渗透到整个房间里。另外,在罗斯·怀利工作室地上的报纸仿佛反映出英国人生活的快照,与窗外的景色互相呼应。这些空间成为创造力的象征,演变为古今艺术人物的亲密心理肖像。

贝拉·福斯特的创作以静物为中心,亲密地描绘了她和朋友的空间,融合了真实和想象的家居环境。她的画作超越了单纯的表现,对塑造了我们与这些空间中物体之间联系的主体间体验进行了心理探索。通过她的视角,看似平凡的东西变成了对人类的孤独感、荒凉的深刻探索,并带领我们进入超越物质的世界,从中汲取意义和精神寄托。福斯特从皮埃尔·博纳尔和乔治亚·欧姬芙等艺术家那里汲取灵感,采用了独特的色调轻描了一个平面画面,以节奏和重复性缩短了我们对艺术作品的解读时间。福斯特的作品远非是对普通场景的描绘,也并非为了反映我们渴望拥有的空间或物体,而是为了反映它们所体现的更深层次的含义,呈现出意想不到的并置,挑战了静物题材的传统观念。最终,她的画作被赋予了静止的生命力,将日常物品转化为对人类心理和物质性的深刻探讨。

洛杉矶艺术家摩西·汉博格对⾃⼰所画的主题和技艺都保持着直觉性的专注。对他来说,古典的具象表现是⽆尽的灵感源泉。在他的作品《大力神赫拉克勒斯劈开了卡尔佩山和摩西之山》中,这位神话中的希腊英雄通过将山撕裂成两根柱子,为通往亚洲开辟了一条道路,从而标志着非洲和欧洲之间的边界。这幅画从弗朗西斯科·德·苏尔巴兰1634年创作的珍罕委托作品《赫拉克勒斯的劳作》中获得重要灵感,画中主角人物的动作张力令人瞩目。通过这幅画,汉博格探索了存在于多重地理、男性气质与女性气质之间的身份价值,以及我们周围的能量。汉博格出生并成长于南加州,后来移居意大利学习绘画。在北美和欧洲接受肖像委托后,汉博格参加了位于西非的著名艺术家驻留项目——黑石塞内加尔。目前,他是上海70平方米的首位驻留艺术家,该空间由林明珠女士创办,他创作了一系列探讨神话、超越与主观身份的新作品。汉博格的个展将于11月6日开幕,以配合今年的西岸艺术与设计博览会。

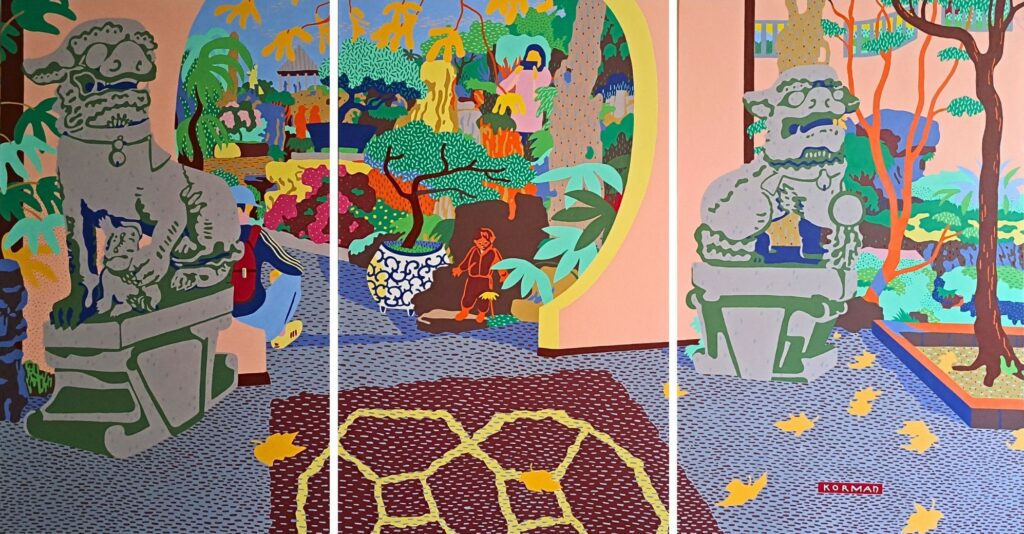

米高·科尔曼五岁时开始接受艺术教育,当时斯洛伐克学术画家约瑟夫·耶莱纳克在他所居住城市的艺术学校为儿童艺术课程授课,并将他纳入班中,奠定了他的艺术基础。2006年,他在艺术学校以两年时间完成四年课程并获得了文凭。从那时起,他继续发展使用具象元素和平面设计的传统油画风格。米高·科尔曼近年一直致力在植物世界中寻找灵感,开始创作受到马塞尔·普鲁斯特启发的主题,包括他收集的植物、花卉、书籍和物品,标志着时间的流逝和他的旅行。花朵、花园和周围自然的美使他充满快乐,他将这种快乐通过扁平的油彩块转化到画布上。这些油彩块既是装饰物也是主题,增强并打破了在构图中的存在感。对他来说,最重要的是捕捉观众眼中的激动之情。艺术家目前在巴黎生活和工作。

斯泰尼瓦·卢图利细致地审视非洲存在的多种动态,将传统与当代并置,提供了前现代遗产和后现代现实的细腻探索。他的多媒体作品展现了在不断发展的、因文化多样性而支离破碎的社会中适应和生存的障碍。《触摸光明》描绘了卢图利对光明的不懈追求,同时承认了沿途所经历的挣扎。木雕作品激发了他对未来无限机会的灵感。在阴影中,《月亮升起》证明了黑暗只是暂时的,通过月亮永恒的循环,我们找到了新的希望,以及与生命的节奏和自然世界的深刻连接。

位于上海的艺术家倪志琪通过结合绘画与拼贴,并使用柔和色调进行分层处理,捕捉感知的非指涉性表现。艺术家对于材料的考量与运用,以及他对材料物性所引发的独特感觉的关注共同塑造了其作品面貌。倪志琪剥离了物体的固有特性,将其拆解并重新组装,将它们挤入一个紧密的感知真空。通过这个过程,不仅提取了不同层次的感知,而且在变化的层次之间的间隙被压缩到如此程度,以至于真空的空虚变得像干燥的土地一样坚固。观者似乎被邀请进入一个房间,一种既是现实的又是超脱的感知领域,这样的存在暗示着直接参照物的缺席,并代之以可见的痕迹。倪志琪的《A.M.系列》尝试使用染色皮革和绘画的塑料质感,捕捉了艺术家对艺术实践的态度——从日常生活中提取看似平凡的事物,以反思时间和记忆的本质。无独有偶,倪志琪《真空系列》的新作《真空与世界》内化了物体的几何形态和固有特征,将在西岸艺术与设计博览会的特别展览项目“现场”中展出。

塞尔日·阿兰·尼特格卡1983年出生于卢旺达,目前居住在南非约翰内斯堡。他从事绘画、雕塑及大型特定场域装置艺术创作,作品探讨了被迫移民以及文化和政治边界引发的身份问题。他的装置作品呈现了促进参与隐喻体验的障碍:它们在物理上将三维空间一分为二,并将观众作为进一步的破坏性变量,从而产生某种生动的画面。尼特格卡的场地特定装置与他在工作室中创作出的雕塑形式和绘画之间的持续对话是其创作的重要组成部分。尼特格卡敏锐、具探究性的审美观令他跻身于极简主义和抽象主义丰富的艺术史骨干之中,而他所处理的更大概念则在当今全球政治氛围中产生了共鸣。此次艺博会将展出他的《原地流离失所者:工作室研究》系列中三幅发人深省的抽象画,其中两幅绘画于木板上,另外一幅则是布面画作。

奇丁玛·诺利在精神生活的体验与所有物质层面之间,通过巧妙运用的绘画手法,探索单一主题的叙事流动,交叠过去与现在,同时不断反思自我与背景之间的冲突,背景常常充满宗教和性别责任。正如在《我平靜內⼼的碎⽚》所见,奇丁玛·诺利的创作探索围绕着物理与形而上学的融合,主题强调女性。她在画作中有意选择自然色调和柔和的粉彩,唤起了一种平衡感,反映了她的主题与其所占据的空间的关系。诺利的作品植根于绘画和诗歌,散发着神秘和连贯的迷人光环。她的诗,如同低语的记忆,在画布上的表达创造出与灵魂共鸣的视觉交响曲。她的作品效果,如在《我平靜內⼼的碎⽚》中所示,引导了创伤的领域和走向治愈的旅程,为共同的经历带来了安慰,让所有人都能感受到希望。

自学成才的、出生于尼日利亚的伦敦艺术家巴巴吉德·奧拉通吉将展出来自《回》系列的超现实主义粉彩与丙烯肖像,透过一场想象的集体再生,每个个体皆体现不同的社会和道德角色,暗示艺术家的替代历史。这些虚构的主体共同充当着社会评论的⾓⾊,揭⽰了由于失落、⾃我认同、坚持、亲情、⼥性⾝份、家庭⽣活、遏制、社会流动性和知性所产⽣的⼼理状态。在这一限量系列中,每个人物故事都代表⼀个与艺术家紧密相关的可能生活方式,有意识地反思命运和选择对人类最终命运的影响。每个⼈物系列由三幅作品组成,描绘他们生死的过程,这些故事成为⼀个集体的死亡警⽰,提醒观众⽣命的短暂和我们的共同宿命。通过超现实主义,奧拉通吉创造了沉浸式的体验,将观众带入肖像描绘的叙事中。受卡拉⽡乔、伦勃朗·凡·莱因、迭⼽·委拉斯开兹、⻄奥多·杰利柯等欧洲绘画大师的影响,艺术家使用明暗对照及其它画法来捕捉人物的精髓,并通过光线和情绪的运用,进一步增强了作品的情感冲击力,吸引观众接收和参与。

作为二十世纪中后叶崛起的一代亚洲当代艺术的重要实践者,在战后东西方文化激宕的历史洪流中,朱金石不懈地推动着亚洲经验,并成为了其中最重要的前行者。他的艺术不仅体现在其独创的厚绘画对中国传统技艺和西方抽象表现主义的结合,更因其恢宏的宣纸装置对空间的介入,展现出他对绘画与装置相互局限的领悟和扩展。这次藝術門带来了朱金石最新的《量子美人》双联作品,它以震撼的材质厚度、颜色亮度让我们看到了厚绘画持续的魅力,而刚刚数月前完成的《折射浪漫的宋代铜镜》两米乘两米作品,则采用丙烯颜料包浆式的工艺,以不断印制的水浸画法,使画面产生出立体化的万花筒效果。同样,2024年的两件小尺幅作品,以超炫般的夺目色彩、立体式的颜料叠压,展现了厚绘画另一面的微观美学。

朱佩鸿1987年出生于上海。朱佩鸿的绘画创作从画面上看是抽象的形式,但又不同于西方的抽象绘画,其作品受他对上海这座城市的视觉记忆的启发。它们将艺术家的记忆和意识感知转化为一种独特的抽象绘画语言,旨在还原和揭示出感性意识在虚拟与现实世界中的存在方式。朱佩鸿的画作均以丙烯颜料为主,辅以水性针管笔、丙烯绘画笔和油画颜料在油画布上创作而成。此次艺博会展出的作品《生长735》聚焦于点、线和色块,笔画交叠覆盖。颜料缓慢滴落和扩散,凝固和停止,反复进行,直到这些碎片化的痕迹达到一种内在秩序,彼此连接,构建出艺术家心中感知的意识网络,仿佛是现实与虚拟之间的精神景观的乌托邦。