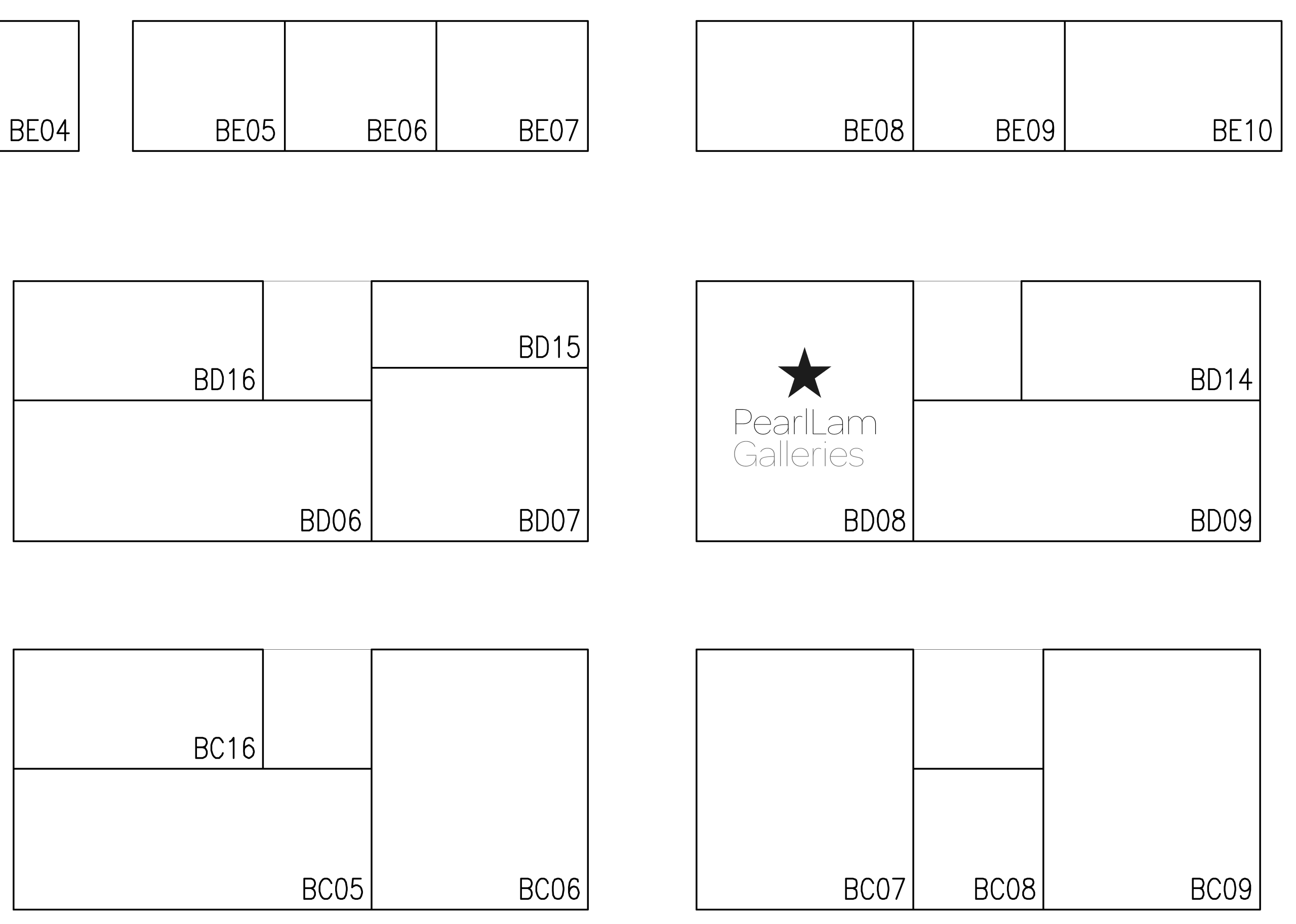

2024 ART SG 新加坡艺博会

关于展厅

2024年1月19日至21日

新加坡海湾舫大道10号滨海湾金沙会展中心018956

展位BD08

新加坡—藝術門十分荣幸参与第二届ART SG新加坡艺博会,该艺博会是东南亚最大型的国际艺术博览会。在此届艺博会上,藝術門将展出来自中国、尼日利亚、斯洛伐克、英国和美国等多元艺术家的作品选集,展现了画廊美学的广度。参展艺术家包括阿丽米·阿德瓦勒(生于1974年,尼日利亚)、萨姆森·阿金尼尔(生于1986年,尼日利亚)、贾娜·贝尼特斯(生于1985年,美国)、涂鸦先生(生于1994年,英国)、米高·科尔曼(生于1987年,斯洛伐克)、大卫·拉切贝尔(生于1963年,美国)、安东尼·麦克勒夫(生于1975年,英国)、巴巴吉德·奥拉通吉(生于1989年,尼日利亚)、安雅·潘西尔(生于1993年,英国)、仇德树(生于1948–2020年,中国) 、秦玉芬(生于1954年,中国)、黛博拉·塞贡(生于1994年,尼日利亚)、苏笑柏(生于1949年,中国)、张健君(生于1955年,中国)、朱金石(生于1954年,中国)及朱佩鸿(生于1987年,中国)。

尼日利亚艺术家阿丽米·阿德瓦勒展开了一段创意之旅,围绕着揭示定义非洲体验的深刻之美和文化织锦。此次展出的是他最新的系列作品《具象融合》,探讨传统写实和当代抽象在人物绘画领域的交会之处。它证明了艺术家协调不同艺术元素的能力,为当代艺术中人物形象塑造的表达潜力提供了全新的视角。

多学科当代艺术家萨姆森·阿金尼尔的艺术结合了维度、空间和美感,通过废弃物和财富的相互作用,让人们潜意识地一睹看不见的事物,唤起一种永恒的约束和无限感。阿金尼尔的作品融合了抽象、写实、肖像画、后印象派和装置艺术,采用造型、铸造、绘画、缝制等多种技术,将观者引入创作的过程中。他多产的艺术创作涵盖了广泛的风格,以其变革力量吸引观众。

今年的新加坡艺博会为贾娜·贝尼特斯25年来的艺术创作历程带来了一场突破性的转折。贝尼特斯以手势抽象和具象肖像画捕捉人体的活力而闻名。但这一次,她选择了一个意想不到的主题: 花朵。简单来说,她以两幅作品呈现了单一的主题:《大丽花1》和《大丽花2》。这些近景描绘作品更像是一幅肖像画而不是静物画。它们赞美了主题的独特性,至少是实际花朵大小的十倍以上。近距离的描绘角度十分亲密,几乎是羞涩的。艺术家邀请观者靠近大丽花,仿佛要闻其芬芳。每一片花瓣都被精细地刻画出来,角度是用画线描摹,褶皱透过光与影展现出来。

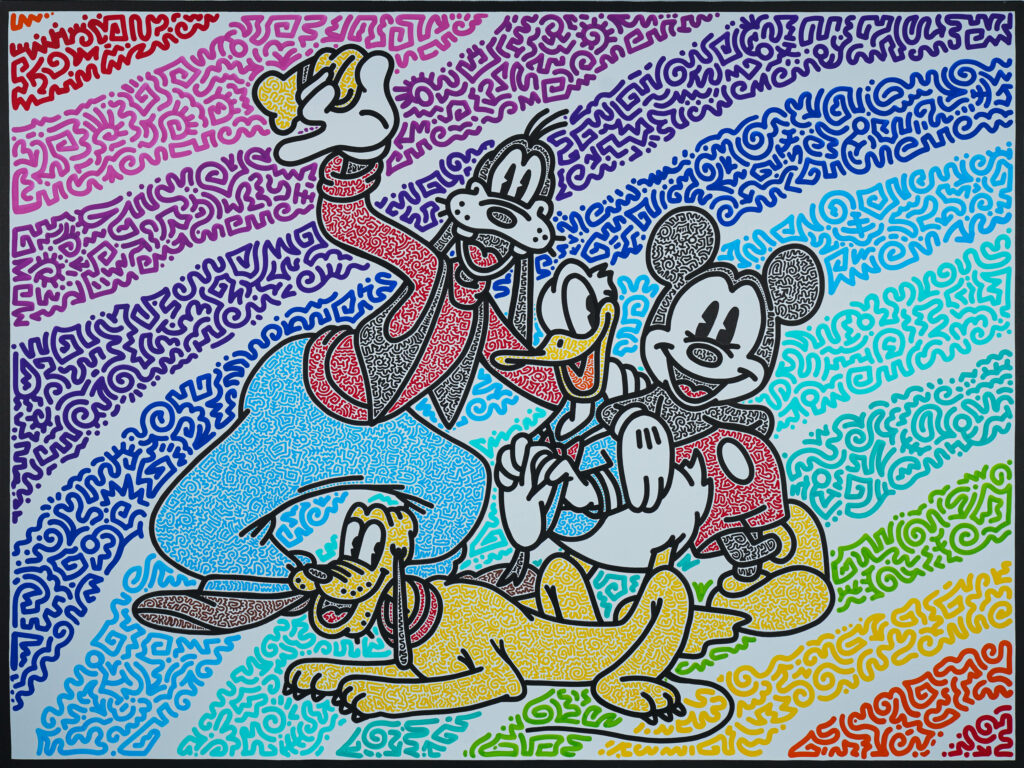

多年来,米奇和其他迪士尼角色的演变经历了一些显著的变化。涂鸦先生从无数细微的蜕变中汲取灵感,创作了合作系列《Disney Doodles迪士尼涂鸦》,向华特迪士尼公司成立100周年致敬他的创作,准确地重新诠释了各种经典场景,同时融⼊了他⾃⼰独特、古怪的绘画⾵格,并在作品中加⼊了各种迷你涂鸦来取代传统平⾯、块状的颜⾊。

米高·科尔曼近年一直致力在植物世界中寻找灵感。花朵、花园和周围自然的美让他充满快乐。他用扁平坚实的油画颜料块将这份快乐转化到画布上。这些颜料块既是装饰品,也是主题,它们增强并打破了在构图中的存在感。对他来说,最重要的是捕捉观者眼中的激动之情。艺术家目前在巴黎居住和工作。

在80年代末从事摄影事业期间,当时17岁的拉切贝尔获得了安迪·沃荷首份工作邀约,为《Interview》杂志拍摄照片,促使他接触到国际刊物和名人。作为少数能将编辑摄影和艺术摄影的平衡作为自我表达语言的人之一,拉切贝尔通过大胆、充满活力、时刻风格化的调色板和创造力,试图通过整体性的人物形象、宗教和社会环保主义来革新艺术形式。他的作品在很大程度上受到艺术史和流行文化的启发,其中的一部分作品唤起了古典主题和当代艺术,提供了对标志性图像的另类解读。

安东尼·麦克勒夫被称为现代表现主义者,他的作品植根于社会评论和自我审视。作品《阿⽡(花卉画)》反映着麦克勒夫与⽇俱增的对观察⾃然世界的兴趣。标记制作的演变和尝试以⾮传统的动态⽅式使他的油画多了创作性的开端。这些花卉绘画亦受到埃⽶尔·诺尔德、⽂森特·梵高、柴姆·苏丁等印象派画家的影响。

巴巴吉德·奥拉通吉是一位自学成才的尼日利亚艺术家,他将展示他的《部落标记》系列中的超写实粉彩和压克力肖像作品。这个系列深入探索了面部划痕的传统文化,这一实践在尼日利亚的农村民族部落中被用于身份识别和社会等级分类。虽然奥拉通吉的主题是虚构的,但他巧妙地结合了他在日常生活中遇到的各种个体的面部特征。

安雅·潘西尔是一位居住在伦敦的纺织艺术家,她具有威尔斯和加纳血统。潘西尔将传统手工制作地毯的技术与非洲发型设计方法相结合,她的创作主要以自传为基础,灵感来自于她的童年、家庭故事以及威尔士和加纳的神话传说,同时探索身份认同和性别劳动,并试图推广那些与女性和其他边缘群体相关而在历史上被贬低的艺术实践方式。

仇德树深受中国传统哲学的影响,作品在宏观和微观层面上描绘了自然变化。最初他对岩石板上的裂缝产生了兴趣,随后意识到它具有无声但自然的力量。通过在宣纸上使用墨和色彩,他的系列作品《裂变》表达了对精神平衡和自我疗愈的内心渴望,但同时也提出了对现代中国快速变化景观的反乌托邦式愿景。

自1980年以来,秦玉芬借鉴中国传统书法和写意绘画风格,发展了一种简约的抽象水墨画风格。在《色彩迁徙》中,她在大型宣纸上使用了彩色矿物颜料和墨水。广阔的笔触、流动的色彩和浸透水墨的表面超越了传统水墨画的色、墨、粉的美学,拓展了当代水墨艺术的视野。

黛博拉·塞贡的绘画可以被描述为立体派和抽象艺术的融合。她采用了一种富有趣味和纯粹主义的方法,将形态放在复杂细节之上,并探索多样化的艺术媒介。她的作品主要围绕在形象的表现展开,特别注重肖像画。创作灵感来自她作为女性的个人经历,以及她对所处空间的观察。

苏笑柏创作了一种感性而严谨的艺术,它无法被归类,然而它所选择的媒材——漆器——却深植于中国历史之中。他的作品既放纵又神秘,既具有挑战性的雕塑感,又有精美绝伦的绘画技巧。从贝壳般的光泽到感性而曲线优美的轮廓和磨损的质感,它们完全按照自己的方式存在,拥有自己的历史、特征和独立存在。他的艺术不是描绘其他物体,而是与存在本身的概念相互交融。在其核心,作品运用艺术的视觉语言和背景来体现既具有哲学意义,又具有普遍性的问题,触及日常人类层面。

在1980年代,张健君踏上了抽象绘画之旅。他通过语言的完整性表达了对人类和宇宙的观点,并不断探索存在的本体状态。他的作品展示了对东方风格的坚定信念和理解。《第一滴水》系列凝聚了他对生命起源的想象,将其描绘为一个复杂的瞬间,捕捉了水的多样化运动。一滴孤独的水珠与无边的涟漪之间的对比,通过时间的瞬间和永恒之间的戏剧性和诗意而展现。

朱金石是中国抽象艺术和装置艺术的先驱。尽管作品抽象,却扎根于隐喻之中。他将瞬息万变且内在的经验融入惰性物质之中,通过想象力和深刻的表达,找到了一种富有表现力的等效形式。展出的作品包括朱金石标志性的抽象厚涂画,包括《关云长是谁》。这件作品是关键作品,以经典小说《三国演义》作为隐含背景,建构了一个抽象的多维空间。

朱佩鸿1987年出生于上海,其艺术创作的灵感源⾃他对上海这座城市的视觉记忆。在作品《生长》中,艺术家专注于点、线和⾊块,笔触重叠并相互覆盖。颜料慢慢地滴落、扩散,凝固、停⽌,反反复复,直⾄这些碎⽚化的痕迹达到⼀种内在的秩序,有机地相互连接,构建出艺术家头脑所感知到的意识网路空间,犹如介于现实与虚拟间的乌托邦精神景观。

展位位置: