2024⻄岸藝術與設計博覽會

關於展廳

展位A108

2024年11月8日至10日

中國上海市徐匯區⻰騰⼤道2555號

上海——藝術門畫廊很高興宣布參展第十一屆西岸藝術與設計博覽會,展覽將呈現來自不同世代和文化背景的十三位藝術家的多樣作品。參展藝術家包括:阿麗米·阿德瓦勒(生於1974年,奈及利亞)、塗鴉先生(生於1994年,英國)、達米安·埃爾維斯(生於1960年,英國)、貝拉·福斯特(生於1975年,美國)、摩⻄·漢博格(生於1995年,美國)、米高·科爾曼(生於1987年,斯洛伐克)、斯泰尼瓦·盧圖利(生於1991年,南非)、倪志琪(生於1957年,中國)、塞爾日·阿蘭·尼特格卡(生於1983年,盧旺達)、奇丁瑪·諾利(生於1998年,奈及利亞)、巴巴吉德·奧拉通吉(生於1989年,奈及利亞)、朱金石(生於1954年,中國)和朱佩鴻(生於1987年,中國)。其中,非洲藝術家斯泰尼瓦·盧圖利、塞爾日·阿蘭·尼特格卡和奇丁瑪·諾利的作品是首次在中國展出。同時,參展上屆藝博會的奈及利亞藝術家阿麗米·阿德瓦勒和巴巴吉德·奧拉通吉亦將在此屆藝博會上再度呈獻他們的重要作品。此外,位於聖莫尼卡的達米安·埃爾維斯重新詮釋了藝術大師在他們工作室中的歷史背景,而位於巴黎的藝術家米高·科爾曼則通過他的作品捕捉到與自然相伴的日常生活的本質。此外,兩位美國藝術家貝拉·福斯特和摩⻄·漢博格的作品將在博覽會上亮相,在當代背景下重新審視、改寫藝術的經典和歷史。

阿麗米·阿德瓦勒居住在拉各斯,他的創作旅程圍繞著發掘定義了非洲經驗的深刻之美和文化掛毯展開,揭示了非洲大陸豐富的遺產、充滿活力的傳統以及多樣化的敘事。通過畫作,他努力喚起情感,挑戰先入為主的觀念,並邀請觀眾深入理解非洲複雜而多面的身份。他最新的雙聯畫《地球姐妹:文化的掛毯》展示了一種超越地界和語言的象徵性聯繫。這些姐妹團結一致,展現出她們相遇、相敬的光輝。 每個人物都代表著不同的傳統,穿著不同的服飾,並飾有通用的符號和圖案。然而,儘管存在明顯的差異,但畫布上卻瀰漫著和諧與統一感。藝術家鼓勵觀眾思考多樣性的偉大之處,以及文化交流對建設一個更加富有同情心和理解力的世界的重要性。這件作品提醒我們,我們有共同的責任去培育和保護我們的地球,承認我們都是同一個全球大家庭中相互聯繫的成員。

塗鴉先生1994年出生於英國肯特郡,隨後便開始了他在地球上的塗鴉之旅。他最初是在父母的傢俱上塗鴉,後來逐漸擴展到他的整個臥室,直至他發現家已不足以作為畫布。他說:「我希望我的作品能盡可能地佔據這個星球。」塗鴉先生於2015年開始在藝術界聲名大噪,大眾對他作品的熱情有增無減。他是不折不扣的千禧世代藝術家,作品引發人們對當代純藝術的思考。此次藝博會將展出他的新作,這些作品早前在香港藝術門畫廊舉辦的風格奇異的《太空中的塗鴉先生》個展和英國巴斯霍爾本博物館舉辦的《塗鴉先生!博物館狂歡》個展中亮相。他以極大的熱情將充滿愛、喜悅和幸福的創作,從「塗鴉樂園」傳遞到我們的世界。他的創作過程流暢、療癒、無拘無束且毫不猶豫。他最終尋求傳播一種驚奇、混亂和希望的感覺,同時尋求對自己在宇宙中的位置有更深刻的理解。

英國/美國藝術家達米安·埃爾維斯1960年出生於英國,現在美國聖莫尼卡生活和工作。他曾舉辦過二十多次個展,其作品受到世界各地收藏家和基金會的高度認可。他的《參觀工作室》系列穿梭於眾多不同藝術家的空間,包括巴勃羅·畢卡索、亨利·馬蒂斯、達米恩·赫斯特、弗里達·卡洛等。基於大量的細緻研究和豐富的想像力,埃爾維斯的畫作描繪了在世、已故藝術家的工作室,帶我們進入藝術天才的世界,捕捉創作體驗的崇高。他選擇藝術家最具創造力的時刻,然後研究他們工作室裡發生的事情。廣泛的研究,如拼湊過去的圖像、聆聽故事、參觀空間,使得這些畫面既迷人又令人振奮。埃爾維斯將在展會上以不同的視角展示馬蒂斯的工作室和羅斯·懷利的工作室。在這些作品中,被描繪藝術家的重要作品通常是構圖的中心,其色彩會滲透到整個房間裡。另外,在羅斯·懷利工作室地上的報紙彷彿反映出英國人生活的快照,與窗外的景色互相呼應。 這些空間成為創造力的象徵,演變為古今藝術人物的親密心理肖像。

貝拉·福斯特的創作以靜物為中心,親密地描繪了她和朋友的空間,融合了真實和想像的家居環境。她的畫作超越了單純的表現,對塑造了我們與這些空間中物體之間聯繫的主體間體驗進行了心理探索。通過她的視角,看似平凡的東西變成了對人類的孤獨感、荒涼的深刻探索,並帶領我們進入超越物質的世界,從中汲取意義和精神寄託。福斯特從皮埃爾·博納爾和喬治亞·歐姬芙等藝術家那裡汲取靈感,採用了獨特的色調輕描了一個平面畫面,以節奏和重複性縮短了我們對藝術作品的解讀時間。福斯特的作品遠非是對普通場景的描繪,也並非為了反映我們渴望擁有的空間或物體,而是為了反映它們所體現的更深層次的含義,呈現出意想不到的並置,挑戰了靜物題材的傳統觀念。最終,她的畫作被賦予了靜止的生命力,將日常物品轉化為對人類心理和物質性的深刻探討。

洛杉磯藝術家摩西·漢博格對自己所畫的主題和技藝都保持著直覺性的專注。對他來說,古典的具象表現是無盡的靈感源泉。在他的作品《大力神赫拉克勒斯劈開了卡爾佩山和摩西之山》中,這位神話中的希臘英雄通過將山撕裂成兩根柱子,為通往亞洲開闢了一條道路,從而標誌著非洲和歐洲之間的邊界。這幅畫從法蘭西斯科·德·蘇爾巴蘭1634年創作的珍罕委託作品《赫拉克勒斯的勞作》中獲得重要靈感,畫中主角人物的動作張力令人矚目。通過這幅畫,漢博格探索了存在於多重地理、男性氣質與女性氣質之間的身份價值,以及我們周圍的能量。漢博格出生並成長於南加州,後來移居意大利學習繪畫。在北美和歐洲接受肖像委託後,漢博格參加了位於西非的著名藝術家駐留項目——黑石塞內加爾。目前,他是上海70平方米的首位駐留藝術家,該空間由林明珠女士創辦,他創作了一系列探討神話、超越與主觀身份的新作品。漢博格的個展將於11月6日開幕,以配合今年的西岸藝術與設計博覽會。

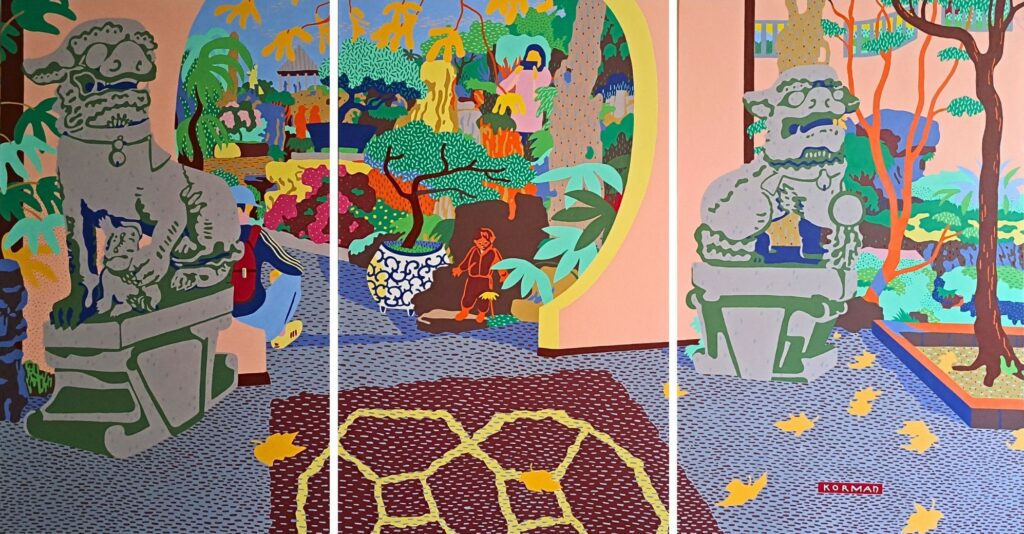

米高·科爾曼五歲時開始接受藝術教育,當時斯洛伐克學術畫家約瑟夫·耶萊納克在他所居住城市的藝術學校為兒童藝術課程授課,並將他納入班中,奠定了他的藝術基礎。2006年,他在藝術學校以兩年時間完成四年課程並獲得了文憑。從那時起,他繼續發展使用具象元素和平面設計的傳統油畫風格。米高·科爾曼近年一直致力在植物世界中尋找靈感,開始創作受到馬塞爾·普魯斯特啟發的主題,包括他收集的植物、花卉、書籍和物品,標誌著時間的流逝和他的旅行。花朵、花園和周圍自然的美使他充滿快樂,他將這種快樂通過扁平的油彩塊轉化到畫布上。這些油彩塊既是裝飾物也是主題,增強並打破了在構圖中的存在感。對他來說,最重要的是捕捉觀眾眼中的激動之情。藝術家目前在巴黎生活和工作。

斯泰尼瓦·盧圖利細緻地審視非洲存在的多種動態,將傳統與當代並置,提供了前現代遺產和後現代現實的細膩探索。他的多媒體作品展現了在不斷發展的、因文化多樣性而支離破碎的社會中適應和生存的障礙。《觸摸光明》描繪了盧圖利對光明的不懈追求,同時承認了沿途所經歷的掙扎。木雕作品激發了他對未來無限機會的靈感。在陰影中,《月亮升起》證明瞭黑暗只是暫時的,通過月亮永恆的循環,我們找到了新的希望,以及與生命的節奏和自然世界的深刻連接。

位於上海的藝術家倪志琪通過結合繪畫與拼貼,並使用柔和色調進行分層處理,捕捉感知的非指涉性表現。藝術家對於材料的考量與運用,以及他對材料物性所引發的獨特感覺的關注共同塑造了其作品面貌。倪志琪剝離了物體的固有特性,將其拆解並重新組裝,將它們擠入一個緊密的感知真空。通過這個過程,不僅提取了不同層次的感知,而且在變化的層次之間的間隙被壓縮到如此程度,以至於真空的空虛變得像乾燥的土地一樣堅固。觀者似乎被邀請進入一個房間,一種既是現實的又是超脫的感知領域,這樣的存在暗示著直接參照物的缺席,並代之以可見的痕跡。倪志琪的《A.M.系列》嘗試使用染色皮革和繪畫的塑膠質感,捕捉了藝術家對藝術實踐的態度——從日常生活中提取看似平凡的事物,以反思時間和記憶的本質。無獨有偶,倪志琪《真空系列》的新作《真空與世界》內化了物體的幾何形態和固有特徵,將在西岸藝術與設計博覽會的特別展覽項目「現場」中展出。

塞爾日·阿蘭·尼特格卡1983年出生於盧旺達,目前居住在南非約翰內斯堡。他從事繪畫、雕塑及大型特定場域裝置藝術創作,作品探討了被迫移民以及文化和政治邊界引發的身份問題。他的裝置作品呈現了促進參與隱喻體驗的障礙:它們在物理上將三維空間一分為二,並將觀眾作為進一步的破壞性變數,從而產生某種生動的畫面。尼特格卡的場地特定裝置與他在工作室中創作出的雕塑形式和繪畫之間的持續對話是其創作的重要組成部分。尼特格卡敏銳、具探究性的審美觀令他躋身於極簡主義和抽象主義豐富的藝術史骨幹之中,而他所處理的更大概念則在當今全球政治氛圍中產生了共鳴。此次藝博會將展出他的《原地流離失所者:工作室研究》系列中三幅發人深省的抽象畫,其中兩幅繪畫於木板上,另外一幅則是布面畫作。

奇丁瑪·諾利在精神生活的體驗與所有物質層面之間,通過巧妙運用的繪畫手法,探索單一主題的敘事流動,交疊過去與現在,同時不斷反思自我與背景之間的衝突,背景常常充滿宗教和性別責任。正如在《我平靜內心的碎片》所見,奇丁瑪·諾利的創作探索圍繞著物理與形而上學的融合,主題強調女性。她在畫作中有意選擇自然色調和柔和的粉彩,喚起了一種平衡感,反映了她的主題與其所佔據的空間的關係。諾利的作品植根於繪畫和詩歌,散發著神秘和連貫的迷人光環。她的詩,如同低語的記憶,在畫布上的表達創造出與靈魂共鳴的視覺交響曲。她的作品效果,如在《我平靜內心的碎片》中所示,引導了創傷的領域和走向治癒的旅程,為共同的經歷帶來了安慰,讓所有人都能感受到希望。

自學成才的、出生於奈及利亞的倫敦藝術家巴巴吉德·奧拉通吉將展出來自《回》系列的超現實主義粉彩與丙烯肖像,透過一場想像的集體再生,每個個體皆體現不同的社會和道德角色,暗示藝術家的替代歷史。這些虛構的主體共同充當著社會評論的角色,揭示了由於失落、自我認同、堅持、親情、女性身份、家庭生活、遏制、社會流動性和知性所產生的心理狀態。在這一限量系列中,每個人物故事都代表一個與藝術家緊密相關的可能生活方式,有意識地反思命運和選擇對人類最終命運的影響。每個人物系列由三幅作品組成,描繪他們生死的過程,這些故事成為一個集體的死亡警示,提醒觀眾生命的短暫和我們的共同宿命。通過超現實主義,奧拉通吉創造了沉浸式的體驗,將觀眾帶入肖像描繪的敘事中。受卡拉瓦喬、倫勃朗·凡·萊因、迭戈·委拉斯開茲、⻄奧多·傑利柯等歐洲繪畫大師的影響,藝術家使用明暗對照及其它畫法來捕捉人物的精髓,並通過光線和情緒的運用,進一步增強了作品的情感衝擊力,吸引觀眾接收和參與。

作為二十世紀中後葉崛起的一代亞洲當代藝術的重要實踐者,在戰後東西方文化激宕的歷史洪流中,朱金石不懈地推動著亞洲經驗,並成為了其中最重要的前行者。他的藝術不僅體現在其獨創的厚繪畫對中國傳統技藝和西方抽象表現主義的結合,更因其恢宏的宣紙裝置對空間的介入,展現出他對繪畫與裝置相互局限的領悟和擴展。這次藝術門帶來了朱金石最新的《量子美人》雙聯作品,它以震撼的材質厚度、顏色亮度讓我們看到了厚繪畫持續的魅力,而剛剛數月前完成的《折射浪漫的宋代銅鏡》兩米乘兩米作品,則採用丙烯顏料包漿式的工藝,以不斷印製的水浸畫法,使畫面產生出立體化的萬花筒效果。 同樣,2024年的兩件小尺幅作品,以超炫般的奪目色彩、立體式的顏料疊壓,展現了厚繪畫另一面的微觀美學。

朱佩鴻1987年出生於上海。朱佩鴻的繪畫創作從畫面上看是抽象的形式,但又不同於西方的抽象繪畫,其作品受他對上海這座城市的視覺記憶的啟發。它們將藝術家的記憶和意識感知轉化為一種獨特的抽象繪畫語言,旨在還原和揭示出感性意識在虛擬與現實世界中的存在方式。朱佩鴻的畫作均以丙烯顏料為主,輔以水性針管筆、丙烯繪畫筆和油畫顏料在油畫布上創作而成。此次藝博會展出的作品《生長735》聚焦於點、線和色塊,筆劃交疊覆蓋。顏料緩慢滴落和擴散,凝固和停止,反覆進行,直到這些碎片化的痕跡達到一種內在秩序,彼此連接,構建出藝術家心中感知的意識網路,彷彿是現實與虛擬之間的精神景觀的烏托邦。