2025年11月10日至2026年3月3日

反向配置

上海

概要

上海——藝術門榮幸呈現展覽《反向配置》,本次展覽的概念,源於對傳統策展邏輯的批判:將藝術作品置於一個總體主題之下,這種做法可能會將觀眾限制在固定的解讀框架內。借鑒雲計算中通過撤銷規則來停用系統的概念,「反向配置」是一項實驗,聚焦於運用不同具象形式的藝術家。通過使用不同的生成式大型語言模型,我們邀請了9位藝術家,包括阿麗米·阿德瓦勒、科尼利厄斯·安諾、陳彧凡、塗鴉先生、塞繆爾·諾羅姆、巴巴吉德·奧拉通吉、錢佳華、黛博拉·塞貢及張目達,旨在激發多邊或矛盾敘事的互動,同時將藝術作品視為即興、隨時準備接受公眾參與共創的對象。

以下是參與此次試驗性實驗的9位主角。

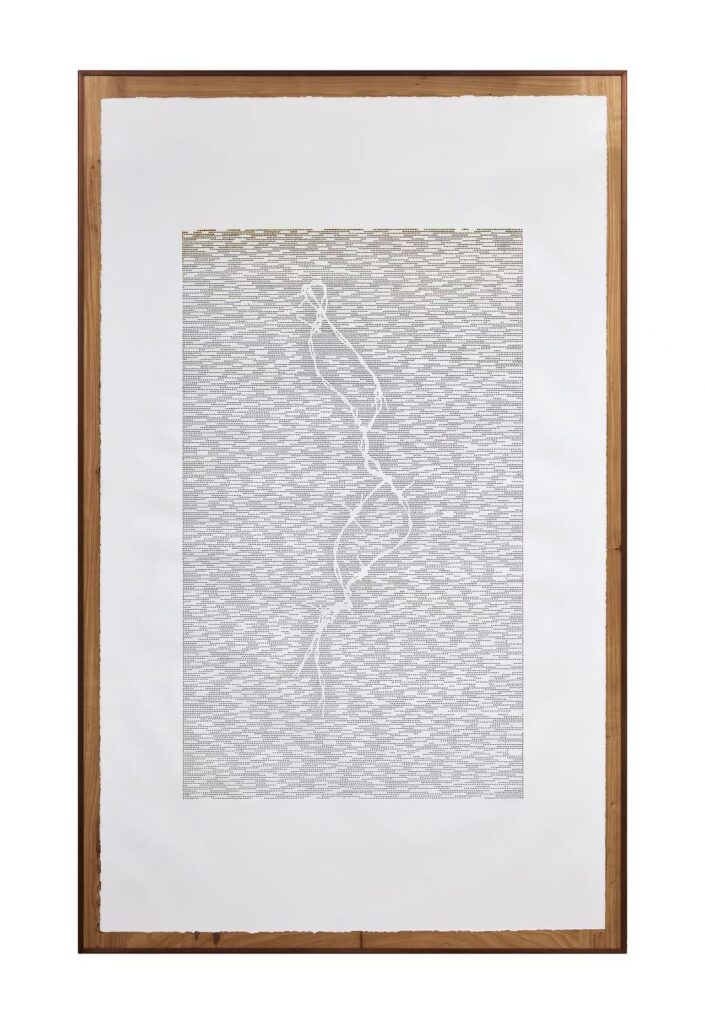

陳彧凡探索藝術如何作為一種冥想工具,用於自我約束,以修補碎片化的自我。他斷言:「空間不再是平面圖像。它是一種可體驗的、具體的和心理的存在。雖然物理空間的維度無法改變,但我們可以通過藝術轉變我們的精神和心靈空間。」在《箴言》中,陳彧凡使用電烙鐵在紙上刻畫微小的點作為日常儀式;這種冥想行為表達了對過去家庭記憶和童年想象的心理疏離。《被切割的風景15號》通過層層疊加顏料實驗,直到景觀的原始輪廓消失,形成新想象空間。《衍生物—被折疊的風景之四》記錄了噴濺顏料沿著垂直表面滴落的殘留動作。同時展出的還有一段記錄陳在其家鄉莆田創作現場作品的視頻。

追溯到「漢字的起源」,張目達使用單字來概括四字短語「八喜臨門」(指一種民間傳說,寓意對生活中重大事件的憧憬)。這些偽漢字顛覆了作品的突兀品質,促使觀眾將書法與對文化傳統的渴望聯繫起來。追求理想形式不再是這裡的關注點;相反,作品上的筆觸成為了藝術家自我表現的新容器。

受詹姆斯·喬伊斯的《一個青年藝術家的肖像》和西非約魯巴語言傳統的轉世教義啓發,巴巴吉德·奧拉通吉在思考諸如「我畫的主體是誰,他們能講述什麼故事」的問題。他設想了一個想象人物的衰老過程,這個人物可能是來自其他生世的化身。在此呈現的是一幅三聯畫,以及Amiy Dorca Shekwokusumi的音頻敘述,她是一位自豪的巴吉女性,在祖母引人入勝的Gwari文化故事中發現了自己對講故事的熱情。

阿麗米·阿德瓦勒探究快速發展對社區和身份的影響。他的紋理繪畫喚起城市生活中的層層疊疊體驗,從基里姆毯、達里和約魯巴Aso oke手工織布等紡織品中汲取形式參考來創作。他喚起觀眾在現代的混亂中反思自身的命運,並在急速的世界中調和個人與集體歷史。

錢佳華在秩序與混亂之間調解,並將藝術作品視為內在連貫性和自足生活的演繹。在新冠疫情期間,她重新拉伸舊畫布,並將它們重新配置成新的視覺詩歌。《藍屏》使用不同色調的藍色來轉變我們對繪畫平面的閱讀。光澤與啞光表面之間產生張力,而細線刺穿作品,呈現出衝突與平衡互動的畫面。

塞繆爾·諾羅姆著迷於「存在」,即當下、人性,以及超越種族、膚色或地理限制的大同世界。他以Ankara布料作為主要媒介,塑造出喚起卵子和原子的氣泡形式。通過縫合、拉扯、填充、捲曲和縫紉,所有電磁力和生命本身的起源得以顯現。他的方法體現了個體與社區在統一結構及社會動態中的聯繫。

黛博拉·塞貢採用解構方法,將碎片化的女性面孔和身影投射為沉思或休憩中的剪影。她緬懷著脆弱的過去,將「自愛」奠定為情感的盾牌,引發通向自我實現的治癒之旅。她的繪畫融合了極簡的精緻與蒼白交替的色調,以平坦和平靜勾勒主體,作為邀請女性追求實現的召喚。

科尼利厄斯·安諾從他在加納的個人經歷和攝影中汲取靈感,共同探索家庭和社區空間中的凝聚力和親密感。他的作品《Akwaaba》(在阿坎語中意為「歡迎回來」)重現了20世紀80年代和90年代加納僑民歸來時被以愛、尊重和團結歡迎的情景。《Ma Ye Nkasa》(意為「讓我們談談」)以家庭親密和合作為中心。他的作品中形成了傳統加納紡織品的紋理圖案,營造出層層記憶、情感和經歷的細膩氛圍。

塗鴉先生分享道:「我們希望為我們結婚的第一年創造一個永恆的視覺、藝術記錄,希望我們會喜歡看到這些作品一起展出並按順序呈現。愛和色彩都是真正普遍的語言,我認為觀眾會在它與世界其他地方分享之前就欣賞我們的故事。」《塗鴉者的親吻》以直接的方式慶祝生活中的愛與美好。

提示詞/:

本展覽通過人工智能的反饋在畫廊內不同位置重覆並置藝術作品,從而顛覆藝術作品的含義。請將本展覽視為自動導航,這些藝術作品僅作為開源,我們邀請觀眾通過使用人工智能及自我思考,使這種參與變得個人化,從而發現意想不到的意義,鼓勵觀眾透過但不限於以下的敘事角度觀賞展覽,並以自身經歷思考衍生出新的角度。畢竟,觀眾才是這個敘事的最終作者和創作者。

敘事1:自我不完整

在「與不完整的自我相關」的安靜解構中,我們成為碎片化身份的製圖師,展覽中的作品是一張集體地圖,抵抗單一、固定的自我。在日益數字化的世界中,身份被策劃,歷史被算法過濾,表現被簡化為像素。每位藝術家的解構成為一種激進的解放行為。他們拒絕數碼神話中光鮮的自我,而是挖掘線上生活的裂痕,揭示數碼時常抹除的東西:混亂、記憶和邊緣性。

敘事2:歷史與敘事

歷史不是線性敘事。它是一個可塑的、常常碎片化的領域,需要被審問、拆解並重新想象。藝術家們對歷史的視角否定了官方歷史單一的觀念,轉而聚焦於傳統歷史敘述中常被忽視的空缺、抹除和個人真相。

敘事3:描繪與再現

每位藝術家的身份解構直接挑戰傳統描繪概念[我們如何看待一個主體]、再現 [我們如何處於其中],甚至對人類主體的理想化,拒絕只憑單一圖像或故事就能夠捕捉完整自我的想法。